|

______ |

______ | |

|

Alcuni aspetti della mia relazione "Metodi di Analisi di un Audiovisivo", tenuta a Salsomaggiore nell'ambito del 1° Seminario Tecnico di AV, hanno suscitato un particolare interesse, tanto che ho pensato di proporre queste riflessioni nel Notiziario, a disposizione anche degli assenti. Nella relazione (scaricabile da http://www.fiaf.net/diaf/1-seminario-tecnico-le-relazioni/), percorrendo una ad una le varie componenti di un AV, mi sono soffermato sugli errori più comuni in cui è facile incorrere, vuoi per inesperienza, vuoi per disattenzione, vuoi per scarsa precisione. La seguirò quindi, capitolo per capitolo, approfondendo in modo schematico i vari argomenti. Ovviamente esprimerò il mio punto di vista, consapevole del fatto che quello che io considero "errore", per un altro autore potrebbe essere "un punto di forza". Anche nella fotografia tutto è relativo.

IL TITOLO: nel cinema, nel modo musicale, in letteratura costituisce un importante elemento di richiamo. Hanno presa sul pubblico titoli facilmente memorizzabili, originali, in grado di incuriosire. Il titolo inoltre deve rispecchiare i contenuti dell'audiovisivo, perchè orienta inevitabilmente verso argomenti che dovranno essere ritrovati dal pubblico. Errori comuni sono un titolo generico, banale, già utilizzato da altri, ma anche un titolo pretestuoso, di comune riscontro nelle rassegne di viaggi, ove spesso l'AV ha come titolo nientemeno che la nazione visitata, come se le foto proposte costituissero una "summa" a tutto campo di quella nazione. L'IDEA: un vero punto di forza, in grado di conferire all'opera una forte originalità. L'errore più grossolano è un AV senza idea: un susseguirsi di immagini a mo' di catalogo. Se ne vedono purtroppo tanti. Occorre far volare la fantasia e, se proprio questa non decolla, conviene ripiegare almeno su un'idea banale, scontata. Ricordo sempre che non è obbligatorio fare un audiovisivo.

LA CAPACITA' COMUNICATIVA: gli AV "descrittivi" e quelli "estetico-creativi" sono dotati di una loro autonomia comunicativa e, per loro natura, sono di comprensione immediata. La capacità comunicativa è invece necessaria negli AV che contengono un messaggio, che raccontano il proprio punto di vista su tematiche sociali, storiche, politiche, di vita quotidiana. A volte questi AV utilizzano sequenze fotografiche e/o una costruzione sonora ricca di simbologie, di metafore, di elementi evocativi. Fantastico, ma molto rischioso. E' facile "innamorarsi" del proprio AV, a cui abbiamo dedicato tante ore, giorni (spesso notti) e tanto impegno. Lo conosciamo anche nelle virgole, avendolo riguardato mille volte. Ogni immagine, ogni sequenza ha il suo preciso significato, analizzato e rielaborato accuratamente. Peccato che lo spettatore non ci capisca niente. Percepisce un contenuto confuso, disordinato e ne rimane sconcertato. In effetti pretendiamo che in 6 minuti di proiezione riesca a decodificare oscuri significati, allusioni, simboli, metafore. Seguono scene pietose alla fine della serata di proiezione: ma come, non hai capito? mi sembrava tanto chiaro... L'autore se ne va convinto di aver avuto a che fare con un pubblico di buzzurri mentre lo spettatore se ne va convinto di aver avuto a che fare con uno che vuol fare il fenomeno. La volta successiva l'autore fa precedere la proiezione da una lunga spiegazione verbale a prova di idiota, in cui espone dettagliatamente tutti i passaggi e il loro significato. Parte del pubblico si addormenta per cui, ancora una volta, non sarà in grado di cogliere contenuti tanto profondi quanto ermetici.

Il tema della "spiegazione verbale prima della proiezione" è alquanto dibattuto. Ovviamente, quando vado al cinema, non ho il regista nella poltrona accanto che, tra un popcorn e l'altro, mi spiega le scene. E' vero che esistono i trailers, le recensioni, ma personalmente faccio parte di quella grande massa di pubblico che preferisce vedere il film senza essere influenzato da trama, contenuti, commenti. Quando sono in giuria, non leggo mai la scheda di accompagnamento. Lo faccio solo dopo aver visto l'AV (e qualche volta ho pensato che sarebbe stato meglio non leggerla). Come il film, l'AV deve "parlare" da solo. Diceva Ansel Adams: Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. In generale, nelle rassegne pubbliche una breve presentazione (non una spiegazione) dell'opera ci sta bene, non fosse altro per far conoscere meglio l'autore e per favorire una atmosfera più cordiale.

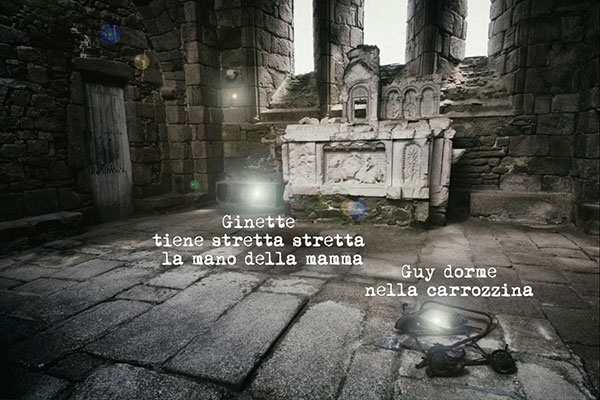

Una soluzione la troviamo nell'AV pluridecorato "Per sempre bambini" di Paolo Cambi (http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-audiovisivi/) che contiene un testo introduttivo in grado di contestualizzare l'opera, favorendo una immediata comprensione. Lo spettatore, ricevuto l'opportuno inquadramento storico, si potrà lasciar andare alla percezione emozionale. Testi introduttivi per una collocazione storica, geografica, politica, emotiva si ritrovano spesso nel cinema. Una introduzione, pertanto, conferirà all'AV una totale autonomia di comprensione. Anche il testo di presentazione diventa elemento di regia, per cui dovrà essere studiato con grande accuratezza per essere veramente efficace. La 2° parte tratterà degli errori più comuni riguardanti la fotografia, la colonna sonora, la regia.

|

||

| Back | ||

| Scarica in PDF | ||